“每一位北京理工大学徐特立奖学金的获奖者,其特点都是非常鲜明的,并不是一刀切的仅仅是学习成绩第一名第二名,那样的话可能就是评国奖的标准了。所以从这个角度来看,挖掘到每一位获奖者当时亦或现在最大的特点,才是这个采访活动的最大收获,如果每个人说的内容都一样,可能就没有什么意义了。”这是范文辉对于此次活动的理解。我们也希望从对他的采访中找寻到他与北理工之间的独特故事。

走自己的路

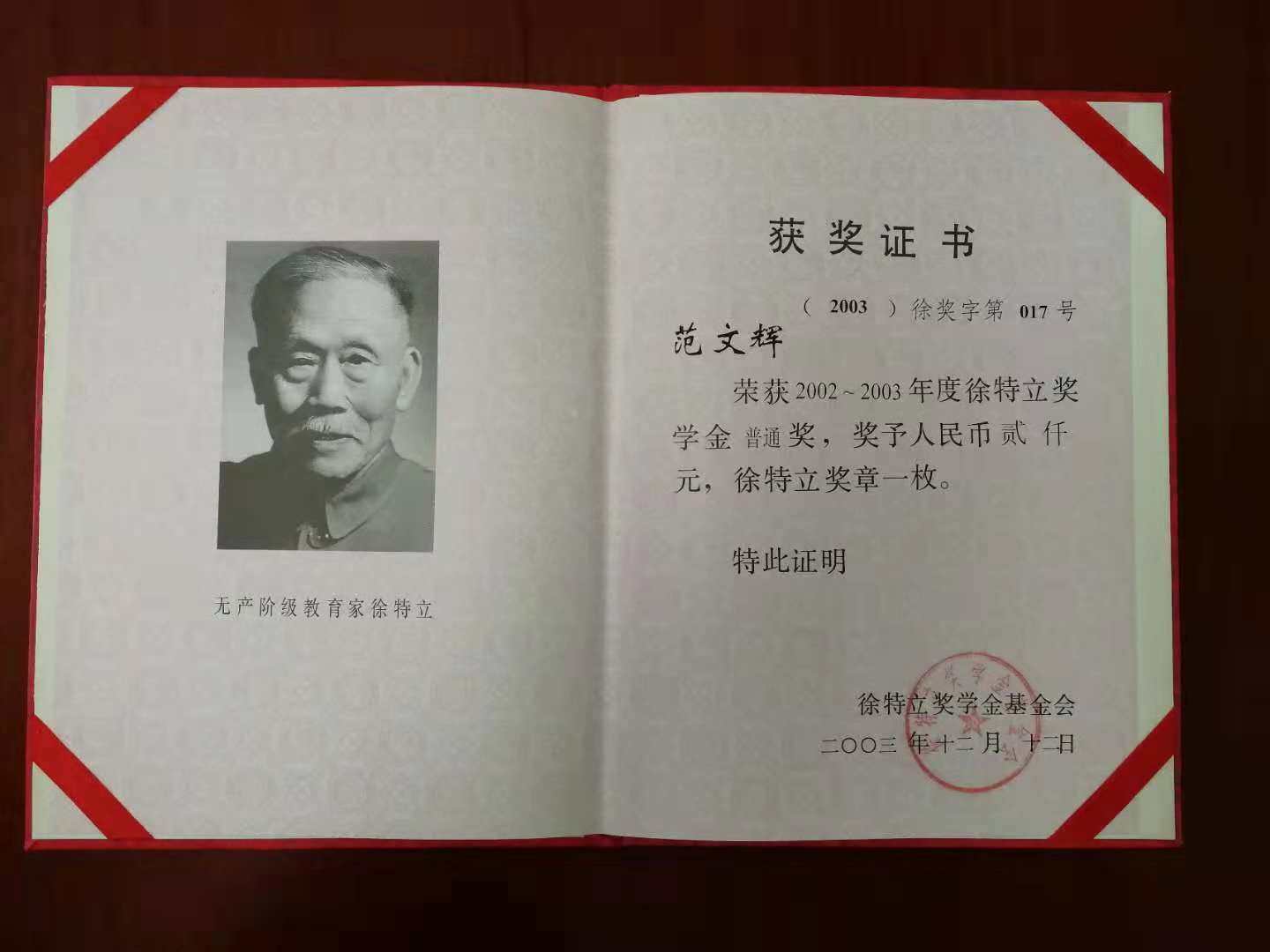

范文辉,北京理工大学机械与车辆学院2000级车辆工程专业本科生、2006级车辆工程硕士研究生、2012级机械工程博士研究生,2003年获得徐特立奖学金,2004年7月保资留校担任本科生辅导员,现任北京理工大学机械与车辆学院党委副书记、副院长。

但丁曾经说过:“走自己的路,让别人去说吧!”成长中,我们都有自己要走的路,可是,我们往往只顾着走路,却忘记了去思考每条路是否适合自己。写这篇文章的时候正值一年一度的本科生推免,大家都在挑选自己心仪的学校,憧憬着未来的研究生生活。但是,十五年前的这个季节,范文辉以专业第二的成绩果断放弃了保研的机会而选择了保资这条路,担任本科生辅导员。这样的选择在常人看来是不可思议的,但对于他来讲,这是一条适合自己的路。

本科生期间,范文辉一半时间专心于学业,另一半时间用来参加学生工作。在谈到获得徐奖的原因时,他说到:“能够获得徐特立奖学金,我认为学习成绩在专业里名列前茅仅仅是一方面,另外很重要的原因,是作为学生会的骨干,从大一到大三一直参与了学生会的各项工作并且在工作中能够有所思考有所创新,这些努力和经历是很重要的加分项。”学习成绩和学生工作使范文辉获得了北理的最高荣誉——徐特立奖学金,也让他找到了适合自己的发展方向。用他自己的话来讲就是:“选择保资,其实就是本科期间选择在学生工作中历练的一种延续,也是骨子里对北理工、对学生工作的热爱的延续;一草一木皆风景,一枝一叶总关情。”

要问学生工作为什么有这么大的魅力,很多人也是有不同的理解的。大学期间,任课老师以及辅导员老师带给学生们的收获,每个人都是不一样。范文辉说到:“担任学生干部时间长了,能够与老师们接触的机会也就多了,在这个过程中,深切感受到了学院老师们对于学生们的关心与爱护,深刻理解了老师们各种努力付出的初衷。在这种情绪的影响下,就产生了一种尝试的愿望,想要知道如果我带一届学生,陪他们走完四年大学生活,我能够带给他们什么样的感觉和收获”。

走在适合自己的道路上,如鱼得水,往往可以事半功倍。

北理工风格薪火相传

大学里最重要就是人,包括老师、学生、管理服务人员等等,他们就好像这个学校的灵魂,没有人的学校空有一副骨架而没有精神和内涵。一个学校的精神内涵,需要靠人去传承和发扬。我们所说的一个学校的品质和风格,往往指的是这一群人身上所共有和秉持的精神及特质。于北京理工大学而言,于北理工的师生而言,其中一个品质和风格就是“踏实”。

在范文辉读书的那个时期,北理工当时的校训是“团结,勤奋,求实,创新”。八个字在校园里随处可见,学生们看到,就会联系到自身,思考自己在大学中应该获得什么样的素养,这对学生们产生了潜移默化的影响。作为一所从延安走来的军工名校,我们传承下来的延安精神,以及徐特立老院长留下的“实事求是,不自以为是”,更是北理工师生身上最闪光的特殊品质和风格。“所有这些精神和内涵汇聚在一起,为每一届北理工学子带来了深深的烙印,体现在我个人身上,就是认认真真做事,踏踏实实做人”。

范文辉现在从事的工作,是每天与全院学生打交道,处理学生们大大小小各种事务,为学生们成长发展提供助力。在与学生们的沟通交流过程中,他自觉传承着北理工的品质和风格。在“德育答辩”、“一年级工程”、“成长发展论坛”等这些经典品牌活动中,他与学生们一起探讨新时代带给大学生的使命和责任,探讨社会主义核心价值观,探讨我们的北理工精神,探讨校训、校风和学风等等。“我们经常邀请不同领域不同行业的校友回来,给学生们讲课,带来一些对北理工精神不同的理解和认识。可以说,我们是大学生成长发展平台的搭建者,也是北理工精神的实践和传承者。”范文辉在不断努力,希望将北理工精神传承给自己的每一位学生。

延安根、军工魂,北理工是一所特色鲜明的学校,北理工的品质和风格离不开一代代北理工师生的传承与发扬。在最适合自己的道路上,从学生干部到辅导员再到学生工作团队负责人,范文辉接受着北理工精神的熏陶,也在向自己的学生传递着北理工精神。